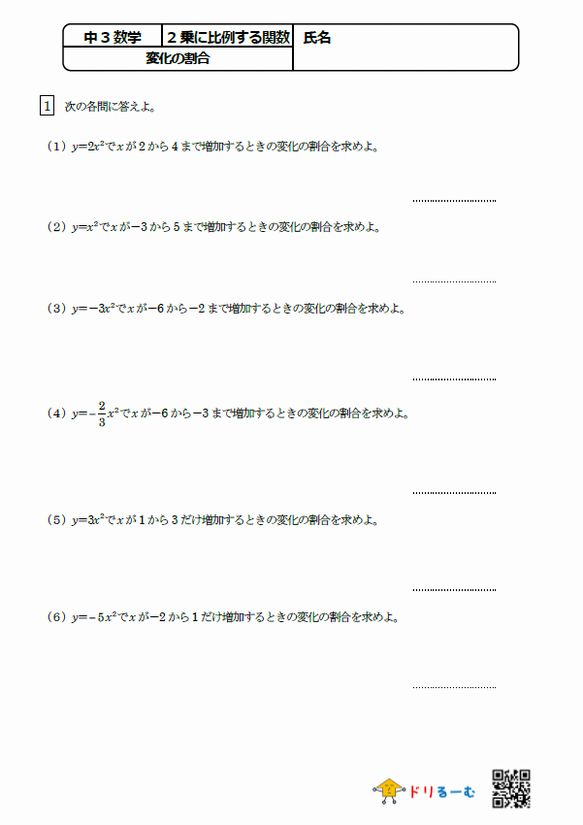

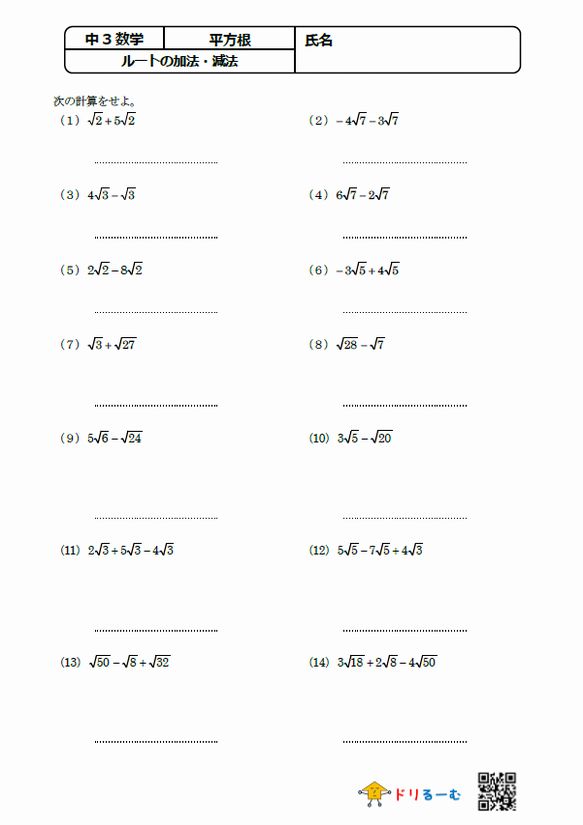

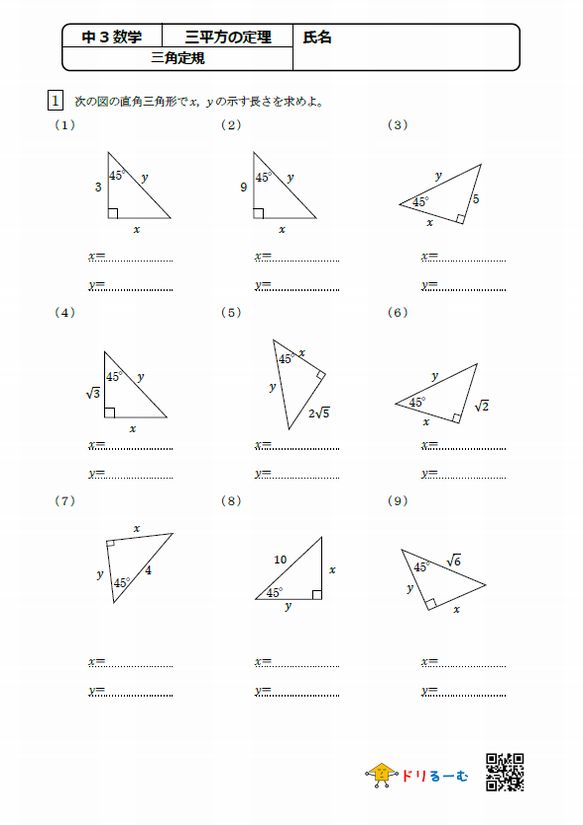

中3数学

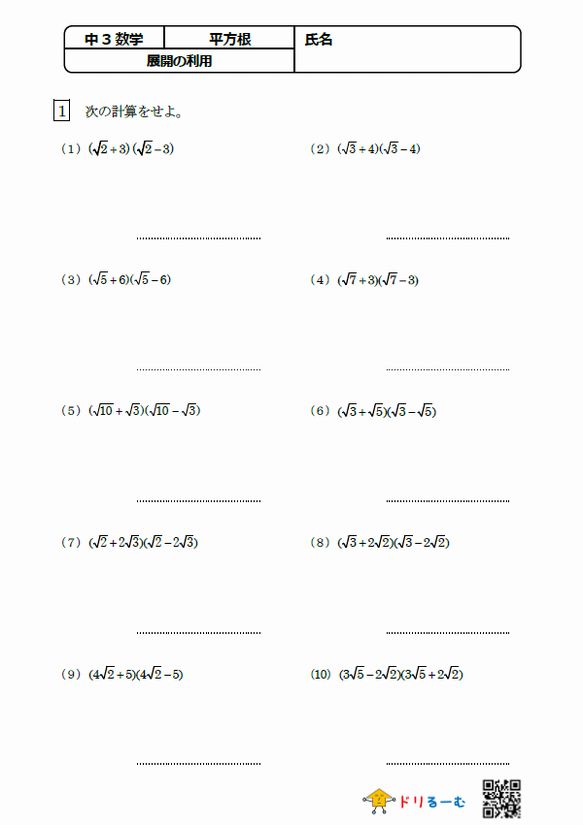

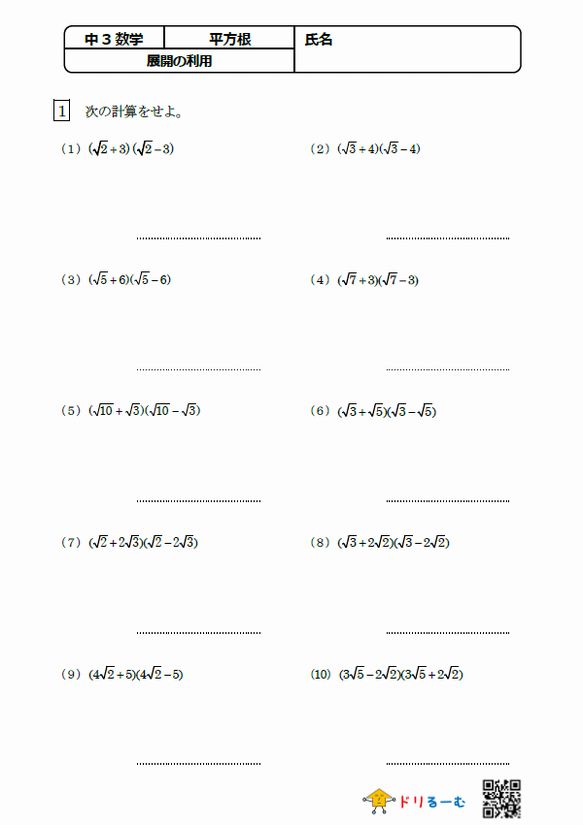

中3数学展開の利用

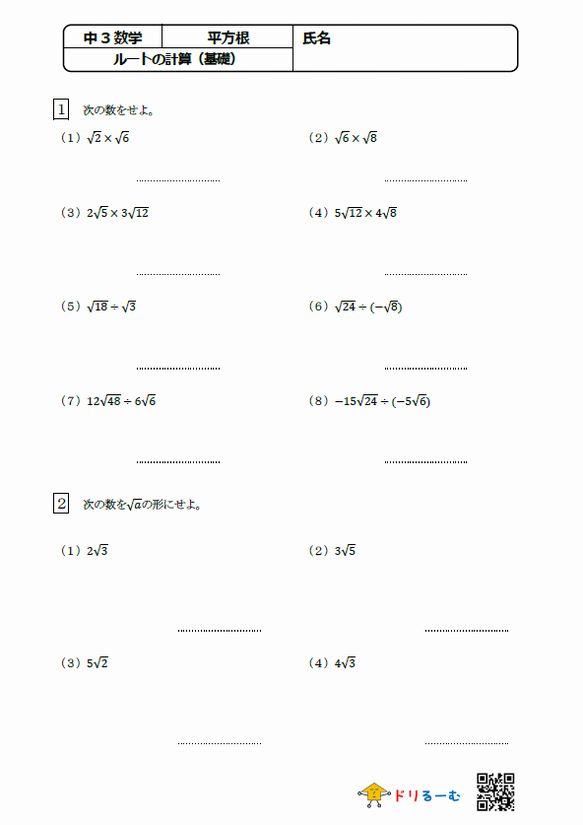

乗法公式を使ったルートの計算です。 乗法公式を忘れたとしても一つ一つ項を地道に掛けていけばカッコを外すことはできますが、やはり乗法公式を使って外せるようにしたほうがいいです。 ルートの計算もミスなくできるようにたくさん練習してくださいね...

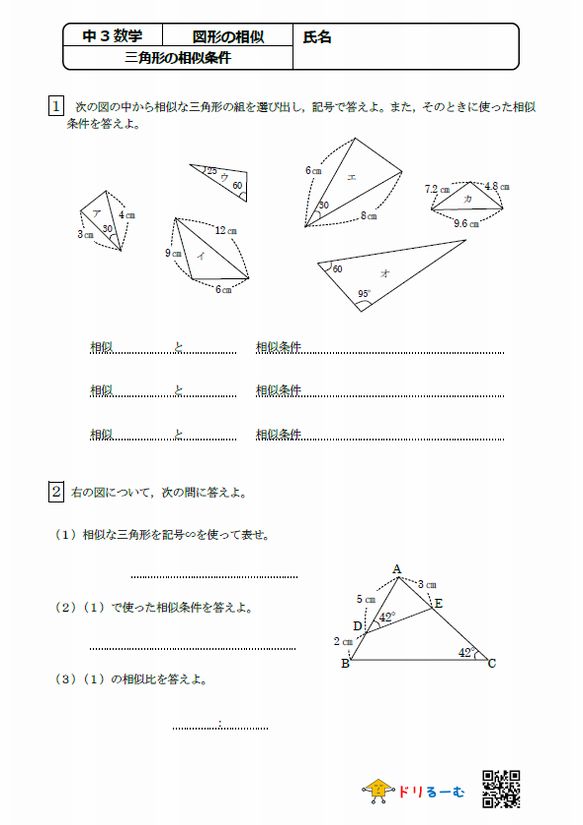

中3数学

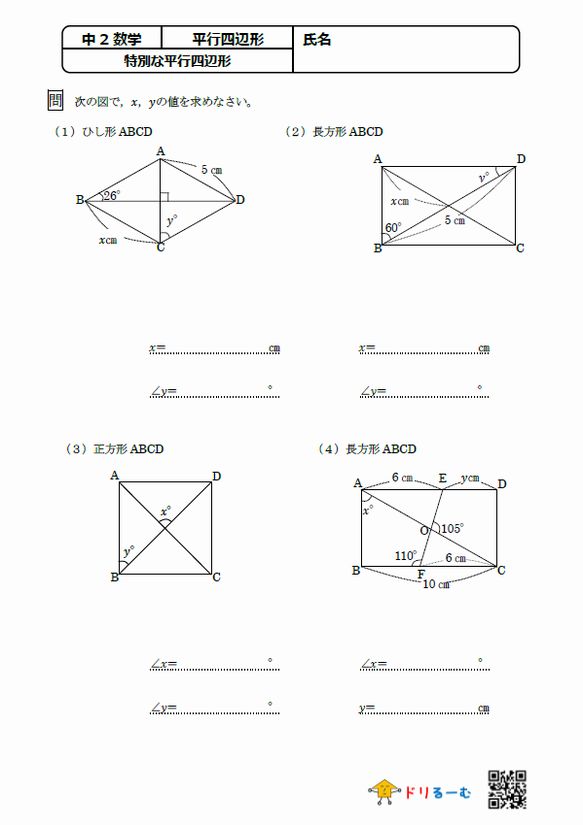

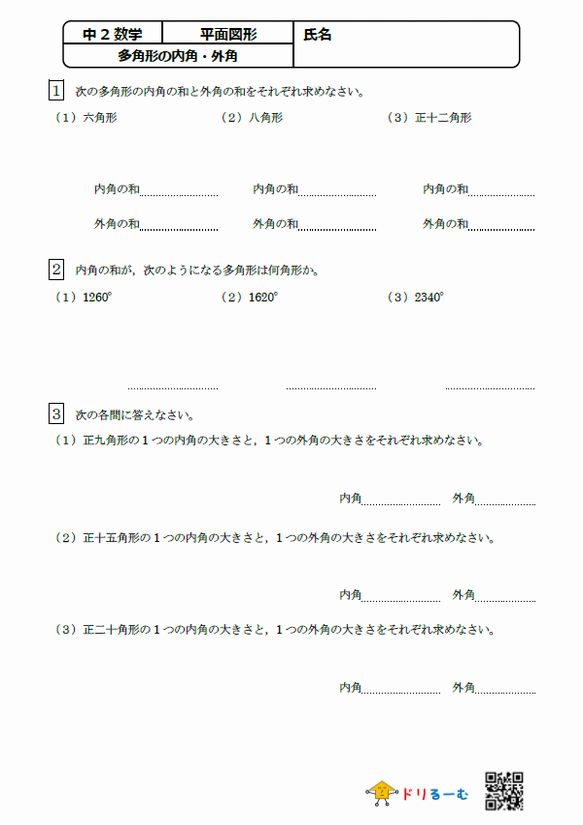

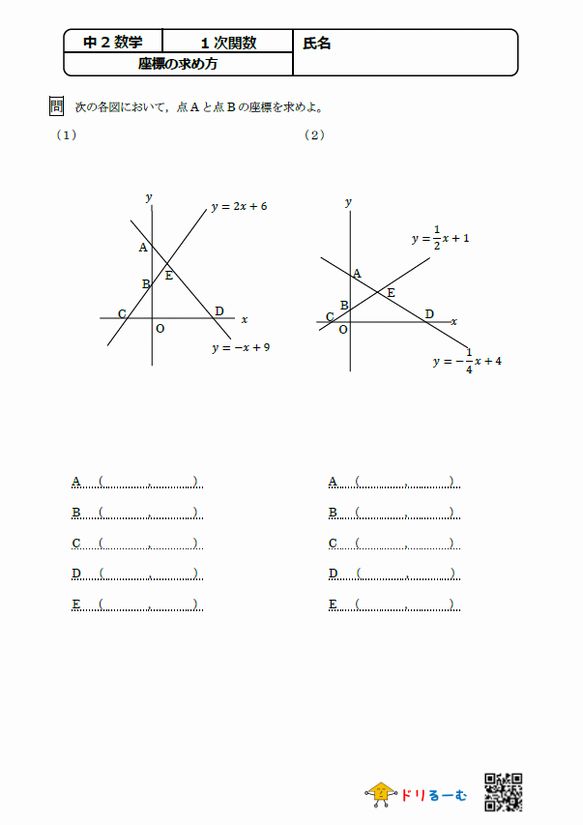

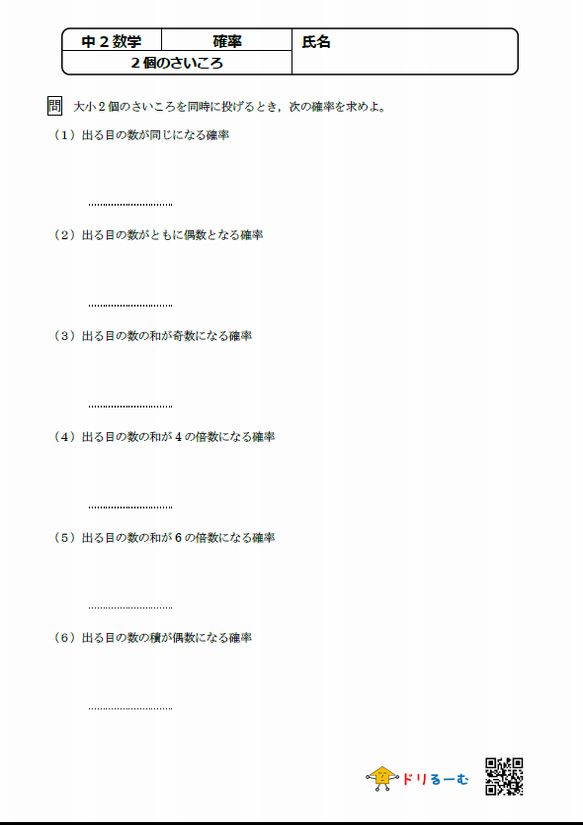

中3数学 中2数学

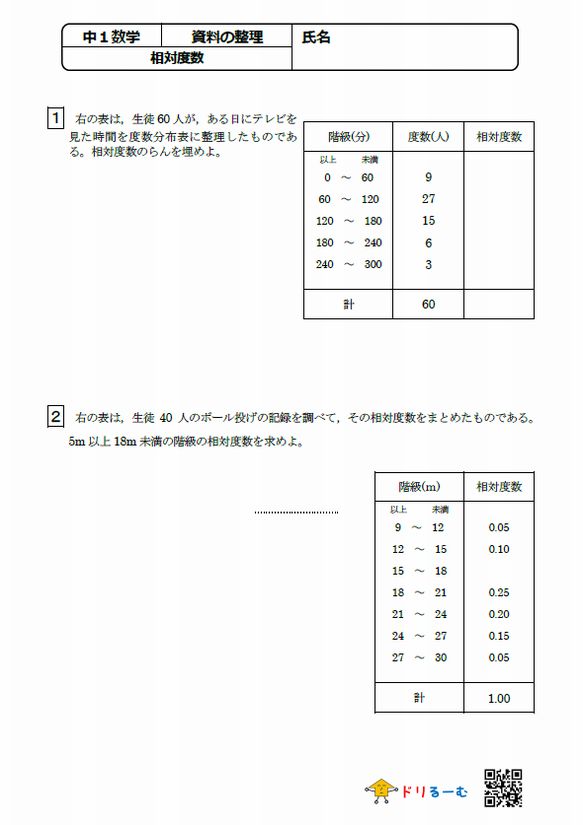

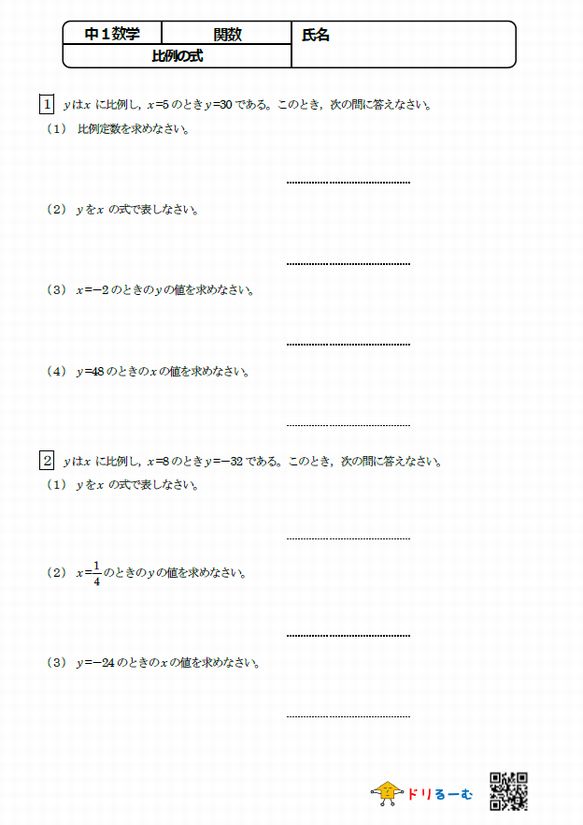

中2数学 中1数学

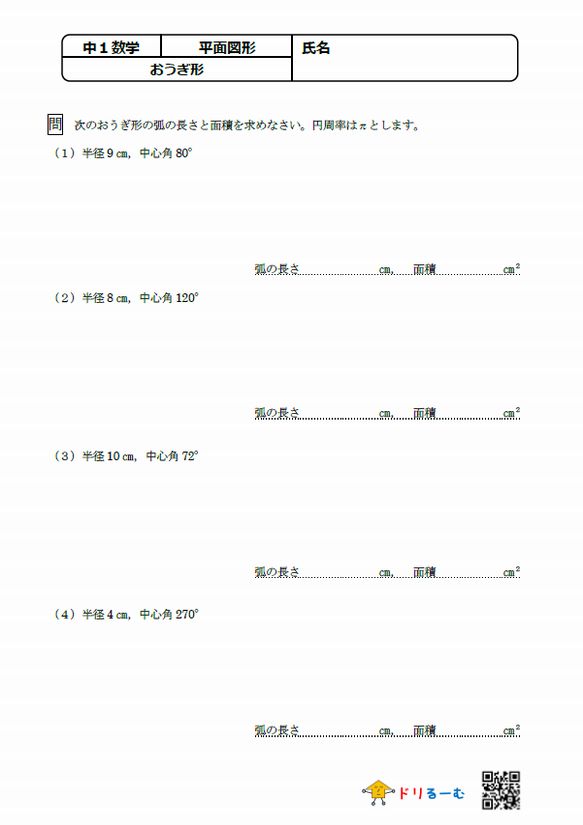

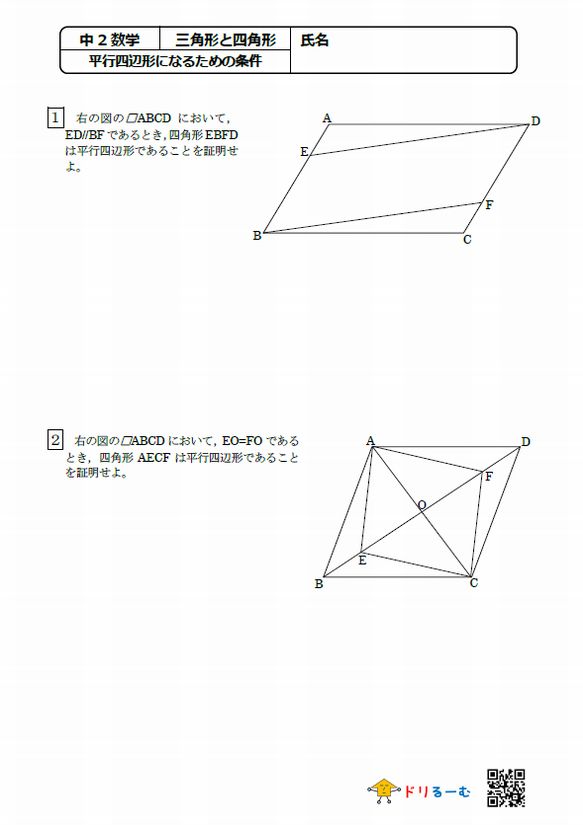

中1数学 中2数学

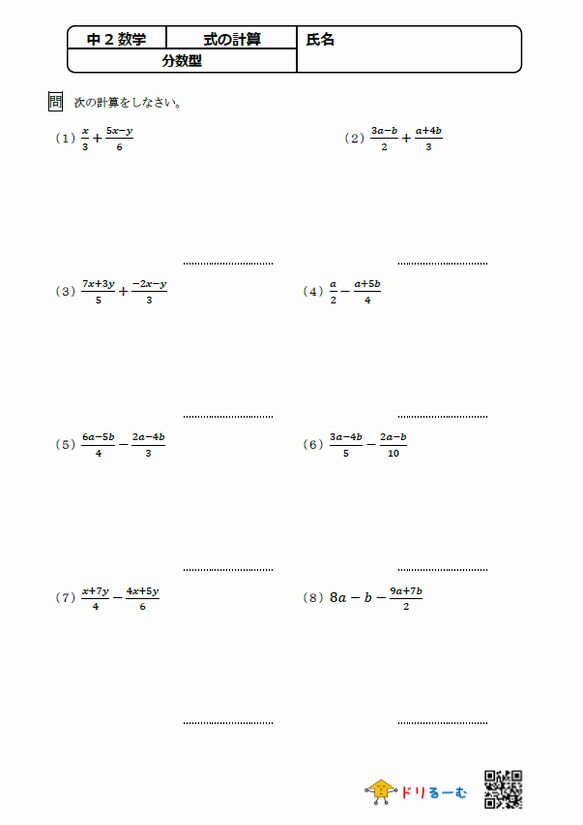

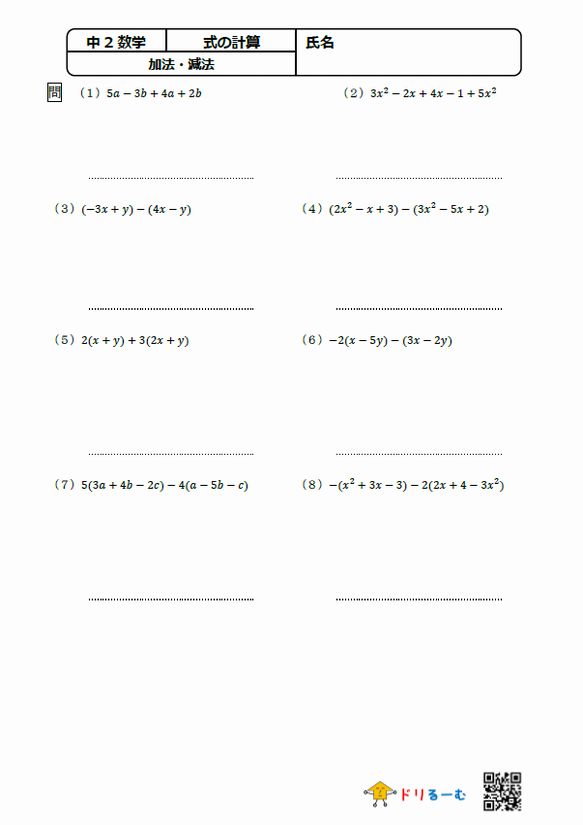

中2数学 式の計算

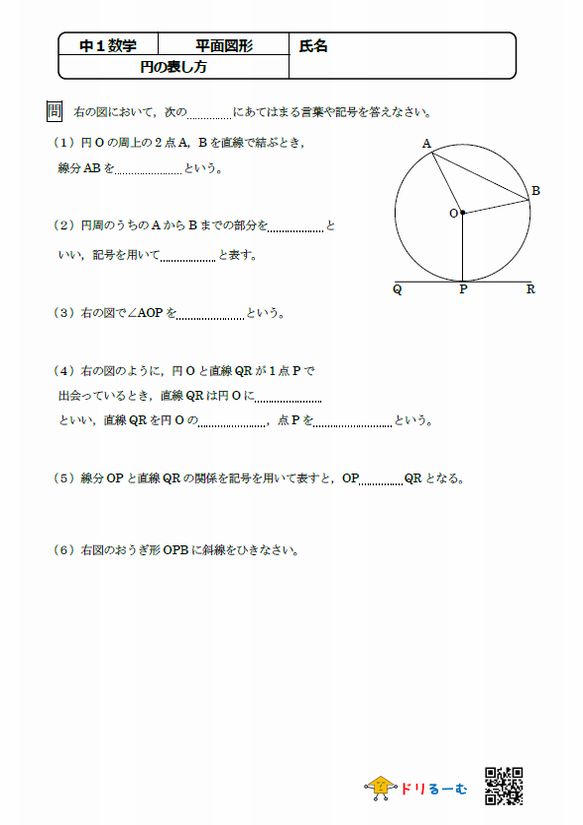

式の計算 中1数学

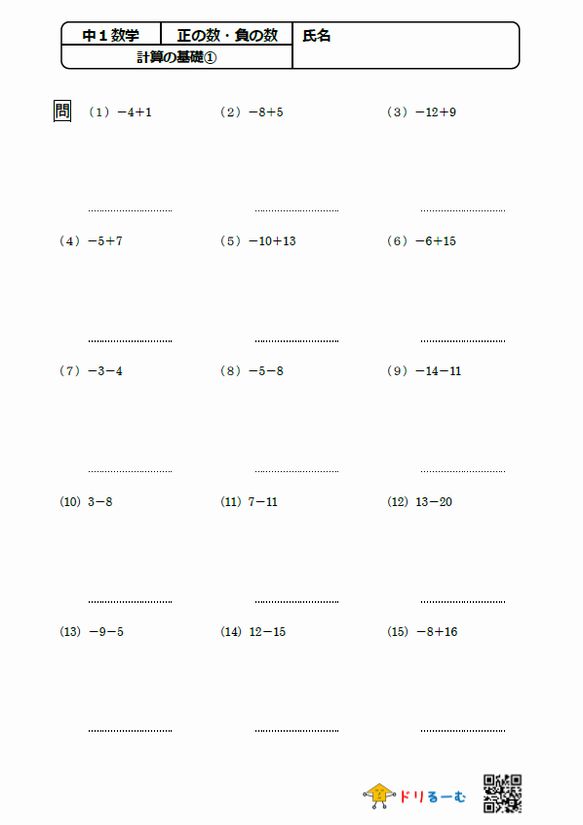

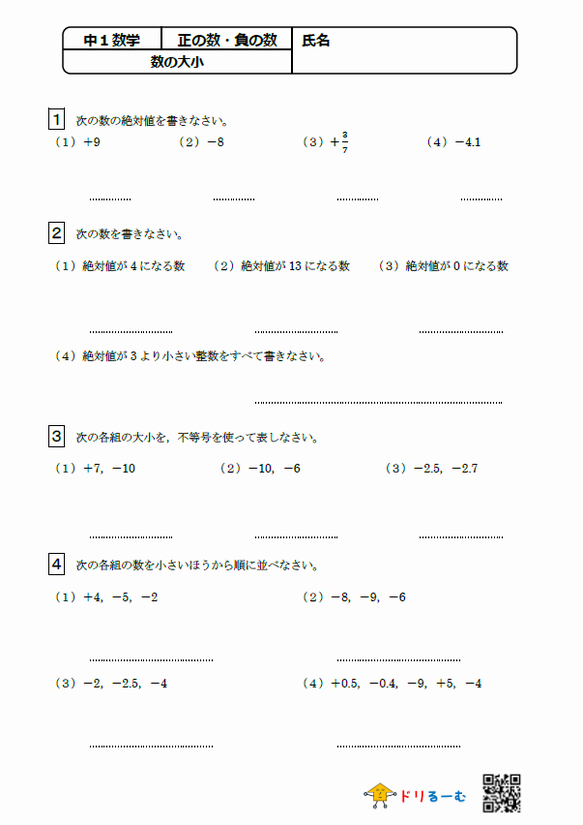

中1数学 正の数・負の数

正の数・負の数 中3数学

中3数学 中2数学

中2数学 中1数学

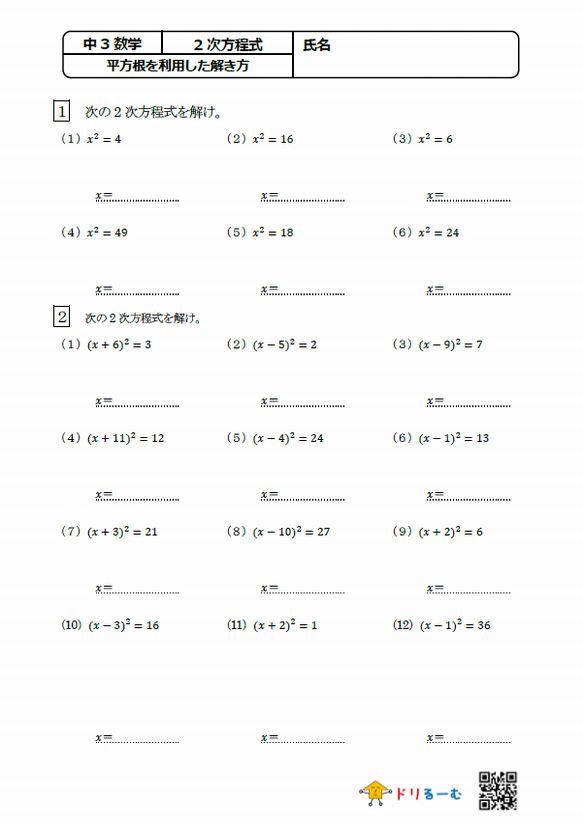

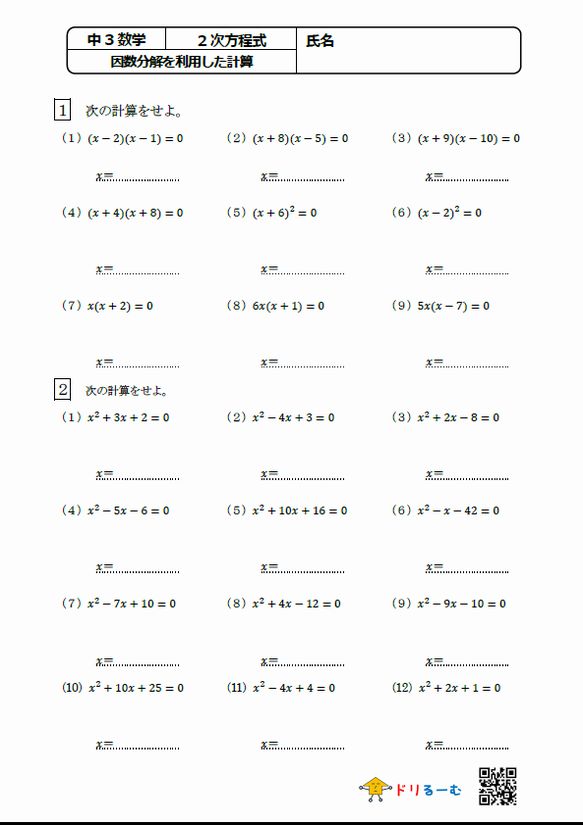

中1数学 2次方程式

2次方程式 中2数学

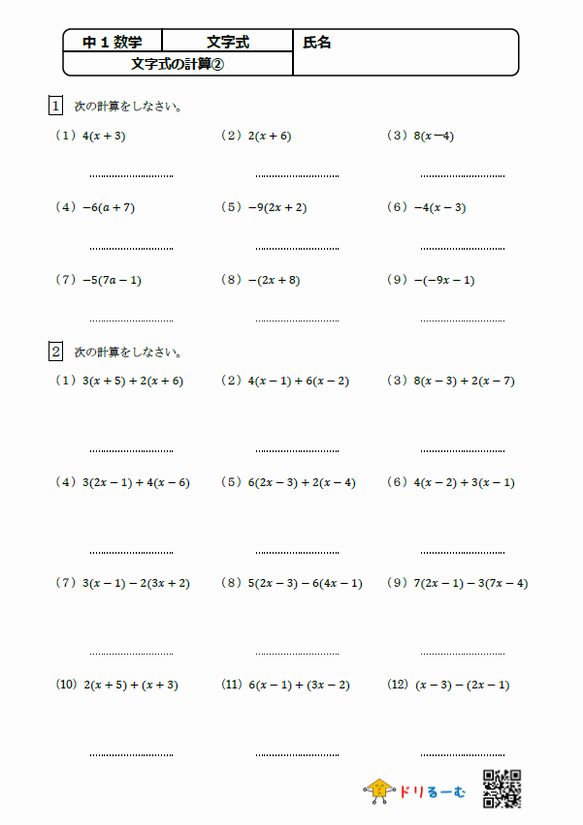

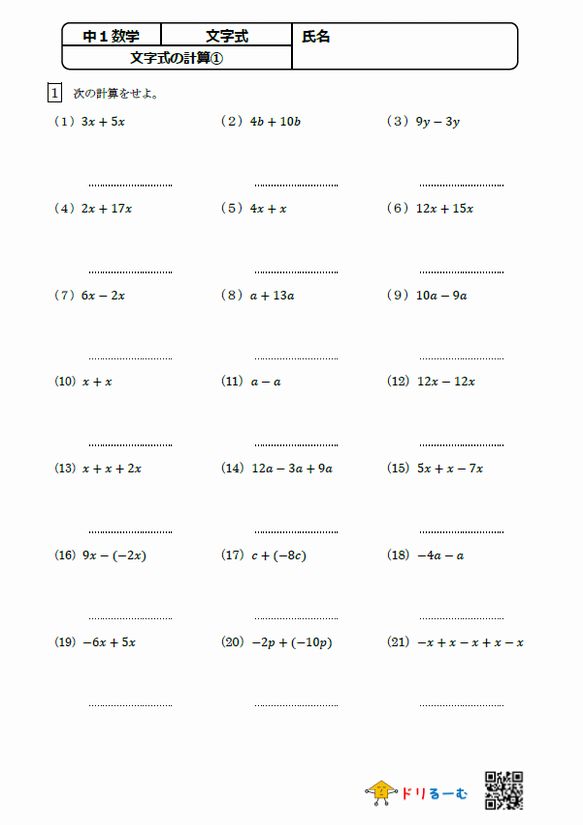

中2数学 文字式

文字式 中3数学

中3数学 式の計算

式の計算 正の数・負の数

正の数・負の数 中3数学

中3数学 中2数学

中2数学 中1数学

中1数学 中3数学

中3数学 中2数学

中2数学 中1数学

中1数学 2次方程式

2次方程式 中2数学

中2数学 中1数学

中1数学 中3数学

中3数学 中2数学

中2数学 中1数学

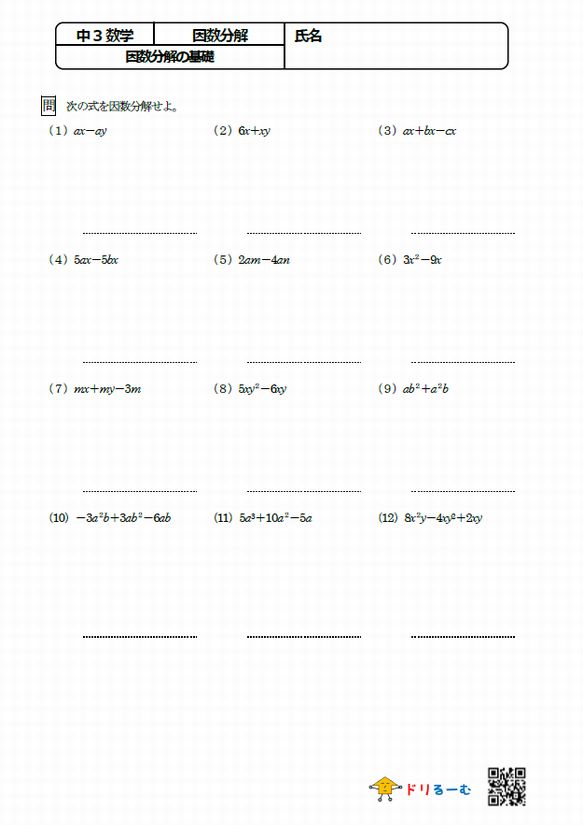

中1数学 因数分解

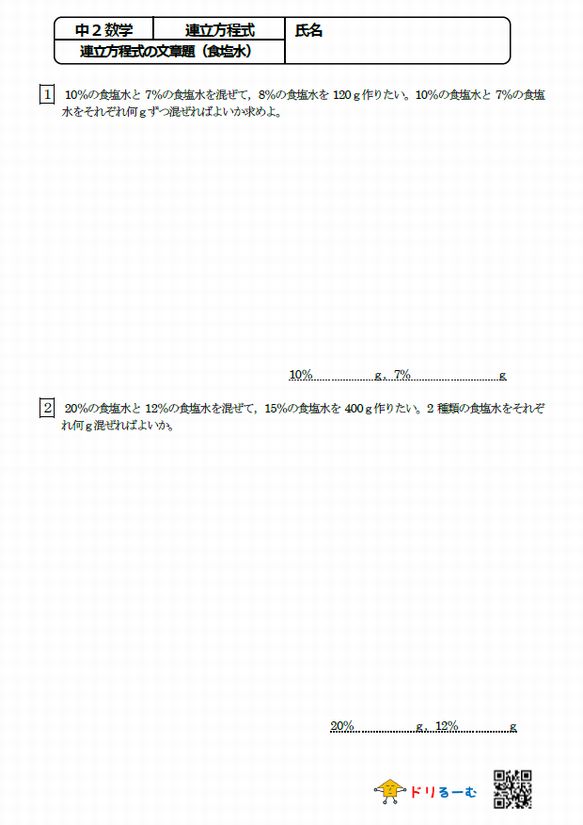

因数分解 連立方程式

連立方程式